“Me ne frego è il nostro motto / me ne frego di morire / me ne frego di Togliatti e del sol dell’avvenire / se il sol dell’avvenire è rosso di colore / me ne frego di morire sventolando il tricolore / Ce ne freghiamo della galera / camicia nera trionferà / se non trionfa sarà rivolta” eccetera.

Ho canticchiato questa filastrocca per parecchio tempo. Anni. Quelli dolci e un poco bastardi dell’adolescenza. La mia non è stata bella, di adolescenza. Nemmeno troppo difficile.

È stata noiosa.

Forse è lì che mi sono ammalato di solitudine.

Quella canzoncina è sopravvissuta nella mia memoria, salvandosi dal mio cambiamento e dalla mia età. Dai miei dubbi e dalle mie certezze.

È rimasta lì, equiparata ormai a una brutta canzone da classifica che sono stato obbligato ad ascoltare (e, porco mondo, imparare). Posso cantare a memoria canzoni pessime e dover rileggere poesie sublimi.

Eros Ramazzotti ha provato a occupare più spazio di Giovanni Raboni.

Quella filastrocca invece è restata lì nel suo spazio delle cose imparate da ragazzo.

Devo aprire una parentesi, non sarà l’ultima, pur essendo la prima: della mia infanzia e della mia adolescenza ho rimosso quasi tutto. Ho delle immagini forti che mi sbattono addosso spesso, provocandomi indicibile tenerezza e ancora più forte vergogna.

Il resto è nebbia rovinata.

La vergogna, eccola qua:

io che maltratto un barbone dentro un pronto soccorso, perché si è seduto vicino a mia madre. L’infermiera che accorre e mi dice di lasciarlo stare. Ricordo benissimo la sua faccia (dell’infermiera). Il barbone no, era oggetto mio e oggetto suo. Necessitava caldo, e sicurezza. Io ero una minaccia nemmeno delle peggiori della sua vita. L’infermiera provava banalmente a tutelare la sventura.

Vergogna.

Io che insieme ad altri dieci individui in motorino planiamo silenti e scellerati verso un campo di rom (zingari, zingari, ci mancherebbe) e gli lanciamo sassi. Tanti, centinaia, che tenevamo dentro delle buste (della Standa, quella che avevo portato io).

Vergogna.

Io e altri due compagni di una squadra di calcio che mettiamo in un angolo un ragazzo nero, calciatore fortissimo, e con un coltellino gli sfioriamo la pelle ridendo e facendogli capire che lui per noi è un panetto di hashish, da cui stiamo tirando fuori delle canne da fumarci. Una stortura che lui subisce, di cui addirittura ride.

Vergogna per un compagno di scuola che avevo deciso di prendere di mira. Uno sfigato, lui, io invece mi sentivo superuomo. Gli avevo promesso botte. Ne presi da un suo compagno di classe che aveva più grinta di me: stava infatti difendendo qualcosa di vero. Di importante. Io recitavo una parte ridicola e di maniera cui volevo appartenere. Non sapevo come, e in fondo, lo capisco adesso, non me ne fregava nulla.

Ma citando Jonathan Safran Foer, che cita sua nonna, che cita i suoi avi: “Se niente importa, allora tutto è davvero perduto”.

Io stavo perdendo la mia adolescenza dietro al nulla del non me ne frega niente. Lo avrei pagato anni dopo. Lo pago adesso.

Morirò con delle vergogne non sanate.

Ma non morirò con i piedi incastrati in quel magma.

Nella mia vita compaiono i libri. Arrivano come una malattia feroce e determinata di cui nemmeno un luminare lontano può avere la cura.

Ci compaiono più o meno casualmente. Tanto, tantissimo, lo devo a una professoressa di storia e italiano, Bianca Maria Pigati, che si dimentica di quanto io sia scemo e sotto quella coltre intravede delle ipotesi. Mi invoglia a leggere, facendomi capire che mi farebbe bene. Non mi accusa. Mi accompagna verso un mondo che non conosco e mi viene la febbre. Una febbre che non mi è ancora passata.

In casa mia ogni giorno entrava un quotidiano. Che io abbia memoria, La Stampa prima e Repubblica poi. Di libri non si parlava, anche se i miei genitori li vedevo leggere. A letto, in poltrona, ma non era un esercizio cui venivo allenato.

I primi autori che divoro sono Pier Vittorio Tondelli e Milan Kundera.

Per quanto riguarda Tondelli la colpa è della professoressa illuminata e savia di cui sopra. La ribalderia di Tondelli mi si attacca addosso, rimanendomi in cuore e biografia per sempre, come un breve ma intenso amore estivo.

Con Kundera ho un apprendistato più bislacco. Trovo l’Insostenibile leggerezza dell’essere nella libreria della cameretta che condividerò ancora per pochi anni con mio fratello. Lo prendo in mano, il titolo e la copertina mi respingono, così distanti dai miei vocabolari all’epoca asciutti e diretti.

Poi lo inizio a leggere, timidamente.

Non ero mai stato in una libreria, se non per vendere i libri scolastici usati. Non era un luogo che prendevo in considerazione.

Altra parentesi: quando pochi anni dopo iniziai a fare il libraio a Bologna, nella mia nuova vita, iniziava la grande crisi delle librerie, e mi accorsi che i clienti che mancavano erano proprio gli adolescenti. Non entravano, non si fermavano nemmeno a guardare le vetrine. Un fenomeno che oggi è diventato assodato e totale. La libreria non è un luogo dove andare. Chiusa parentesi.

Cerco una biblioteca.

Nella mia adolescenza noiosa avevo cominciato a nutrire un certo gusto per le lunghe passeggiate solitarie. Gusto e abitudine che mi porto ancora dietro. Chilometri, ore, pensieri che prendono il ritmo dei piedi, anche inciampando.

In queste passeggiate scoprivo e guardavo Torino. Arrivai alla Biblioteca centrale di vai Cittadella per caso. Ci vidi davanti tanti ragazzi, con delle facce che mi sembravano intelligenti. Mi sembravano intelligenti loro, e quelli che vedevo davanti a Palazzo Nuovo, all’Università. Invidiavo a tutti questi non già la faccia intelligente, ma l’impressione che mi restituivano: erano persone che facevano qualcosa che gli piaceva. Non si annoiavano.

Varcai il portone della Biblioteca con fatica, non sapevo se dentro mi avrebbero fermato, o controllato, o chiesto qualcosa che mi avrebbe messo in imbarazzo. Fu tutto invece semplice.

La mia prima tessera della Biblioteca era fatta. Con il primo timbro!

L’ho persa, come ho perso tante cose e tanti ricordi.

Di sicuro ero preda della fame, tanto che ogni giorno aggiungevo un timbro che significava un libro che significava una nuova conoscenza. Milan Kundera me lo divorai così, in poco più di una settimana. Un libro al giorno. Una febbre, la prima.

Ero un lettore, adesso potevo prendere il largo.

Ma quanto mare che c’è.

Io non ne ero spaventato, perché potevo solamente intuirlo.

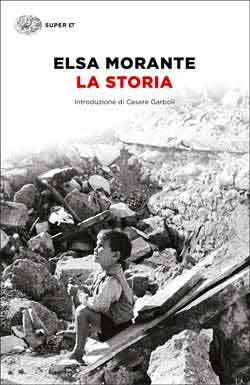

La storia di Elsa Morante la leggo tardi, faccio tutto tardi.

La leggo a vent’anni, e lì si cristallizza. È il suo posto, ora ne sono convinto.

La leggo nella sua retorica e nella sua epica sventura.

La faccio mia.

Nino, Ninuzzo, diventa mio amico, fratello, poster da appendere in camera più ancora di Che Guevara, perché il Che l’ho imparato e invidiato ad altri. A Nino ci sono arrivato io e solo io conosco quel momento di ribalda adesione da una parte, di raccoglimento del sangue in senso opposto.

Di morte.

La storia di Elsa Morante paga il prezzo degli anni, molto più delle altre sue opere. Risulta un romanzo datato, impolverato. Non lo disinneschi, però, il passare del tempo.

Io e voi lì dentro ci troviamo quello che il mondo non riesce più a dire.

Sono gli anni quaranta del novecento.

La guerra.

La fame.

La sventura.

I soldi che non ci sono.

Il mondo senza sogni.

La vita adulta infame.

La vita giovane.

L’impossibilità di stare da una parte senza guardare di là.

Un libro che non è più solo il romanzo delle polemiche, è un documento polemico di un mondo che non dovrebbe esistere più, celato e spostato dietro l’angolo.

Useppe ride ancora.

Noi ci stiamo abituando a piangere.

Cade tutto.

Non ridiamo più.

Sono gli anni duemila.

La guerra.

La fame.

La sventura.

I soldi che non ci sono.

Il mondo senza sogni.

La vita adulta infame.

La vita giovane.

L’impossibilità di stare da una parte senza guardare di là.

La storia.