Siamo giunti alla serata finale di un festival letterario. Dopo una settimana di tempo variabile, stasera l’aria è ferma, le luci della baia di Taormina splendono sul mare. La cena di gala si tiene in un resort che negli anni Novanta era una mitica discoteca e ancor prima, un casinò. Altri tempi, altre vite. Scendo dal minivan nero con un gruppo di colleghi giornalisti, firme che leggevo ancor prima di cominciare a mandare i primi pezzi, sarà l’occasione per tessere una trama di contatti, rompere il tabù della sicilianitudine e questo prato verde, soffice, lucente per la rugiada che contrasta con la distesa di tavoli con tovaglie di candida da réclame, sembra davvero propiziare una serata felice fra confidenze e cannoli alla ricotta, lontani dall’afa e dalla calca dei soliti buffet di fine festival.

L’hostess ci guida sino al tavolo, stiamo prendendo posto fra convenevoli di rito – ci sediamo così? Simpatici contro antipatici? – e nel momento esatto in cui afferro la sedia e poggio le dita per sollevarla e accomodarmi, un pezzo di ferro scoperto dalla guarnizione si conficca nel polpastrello dell’indice destro. È un attimo e già sento il contatto con il sangue liberato, caldo. Mi mordo un labbro, scosto la sedia e mi alzo mormorando delle scuse di cortesia. Poi in automatico piego il braccio e faccio appena in tempo a liberare la manica della camicia di lino evitando che si inzuppi del mio sangue che scivola, fluisce veloce e denso verso l’incavo. Mi stanno già guardando tutti, lo sento. Per fortuna non ho mai temuto la vista del sangue e punto dritto verso i bagni mentre le gocce scure, cadendo all’altezza del gomito, piovono invisibili sull’erba e poi, macchiano il pavimento di cotto delle scale, puntellando le ceramiche dalle tonalità sicule. Pochi secondi di incertezza per capire se devo scendere o salire le scale e quando guardo i miei piedi, c’è già una piccola pozza rosso vermiglio.

Scelgo di andare dritto, varco la reception, chiedo della toilette e in pochi frame la cortesia viene sostituita allo stupore ma sono già oltre. Sotto l’acqua calda guardo il taglio che è netto, preciso, profondo. Servono punti. Mentre cerco di capire, mi raggiungono con una cassettina del pronto soccorso e nonostante le mie proteste piazzano un cerottino piccolo piccolo – di quelli colorati con sopra Duffy Duck, il papero nero, l’antagonista di Paperino, pensa te se doveva capitarmi sotto gli occhi adesso – ma chiaramente non fa in tempo ad allacciarsi alla pelle e viene espulso dalla pressione. Sbuffo. E rimetto il dito sotto l’acqua. Poi l’intuizione.

“Mi chiami lo chef?”

La ragazza mi fissa, incerta, pensa chiaramente che sia un calo di zuccheri.

“Mi chiami lo chef, per favore”.

Fa un broncetto ed esce. Ricompare poco dopo alle spalle del suddetto che ha la divisa d’ordinanza – parannanza linda e straccio per le mani alla cintola. Tolto il cappello sfodera una pelata opaca con occhiali neri di celluloide.

“Che succede?”

Gli mostro il dito e che rimesso in posizione verticale, riprende a sanguinare.

“Punti?”

Indossa guanti viola di lattice. Pigia, tasta, valuta. Torna con un flacone, un cerottone e della pellicola da cucina.

E insomma siamo lì, nel cesso dell’ex casinò. Quando si tirano a lucido questi posti, il photobook per i matrimoni lo si fa sul prato, a bordo piscina e nella hall, certo non sulla tazza ma non è mica male in fondo. Intanto Riccardo, così si chiama questo giovane chef, mi racconta che faceva l’aiuto su una nave da crociera e ora si occupa di queste cene per eventi stellati. Ma si annoia. Intanto, dopo aver imbevuto il dito in un fiotto di tintura di iodio – una di quelle cose old style che funziona alla grande ma che ti macchia la pelle per una settimana – mette il cerotto e poi fa tre, quattro giri di pellicola.

“Pare un fegatello. Manca solo lo spago e lo ficchiamo nel forno”.

Sorrido. Ma fa male.

“Punti?”

“Stavolta no”, dice.

“Mi fido. Immagino che ne avrai viste di peggio lavorando con i coltelli”.

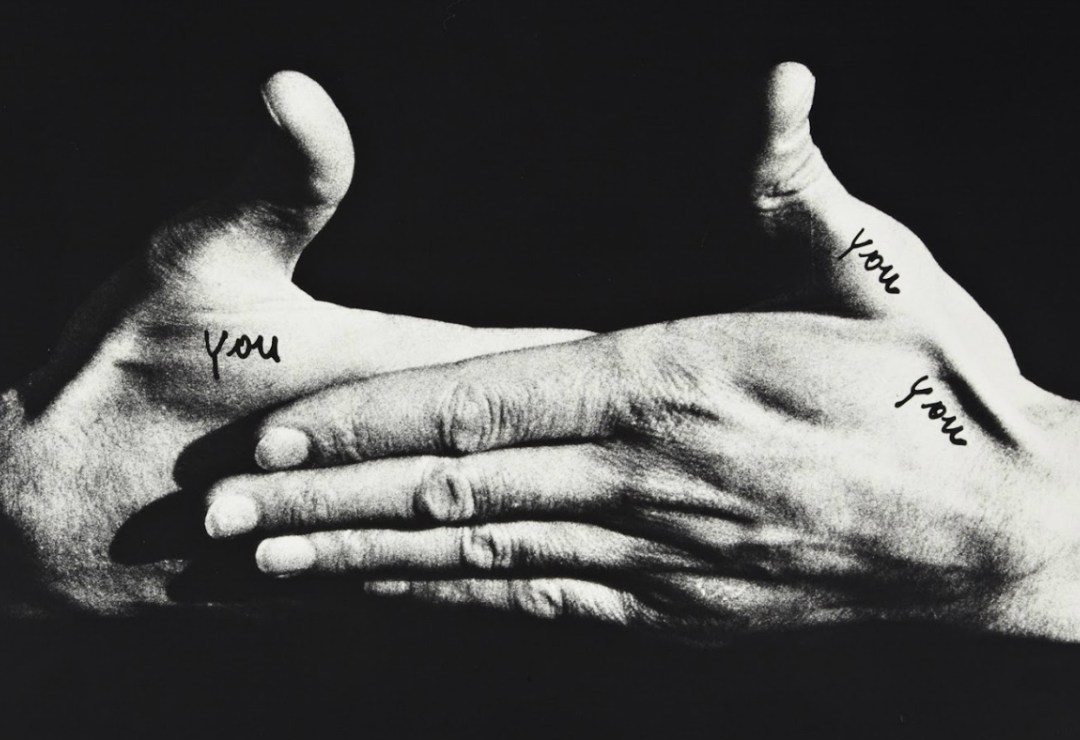

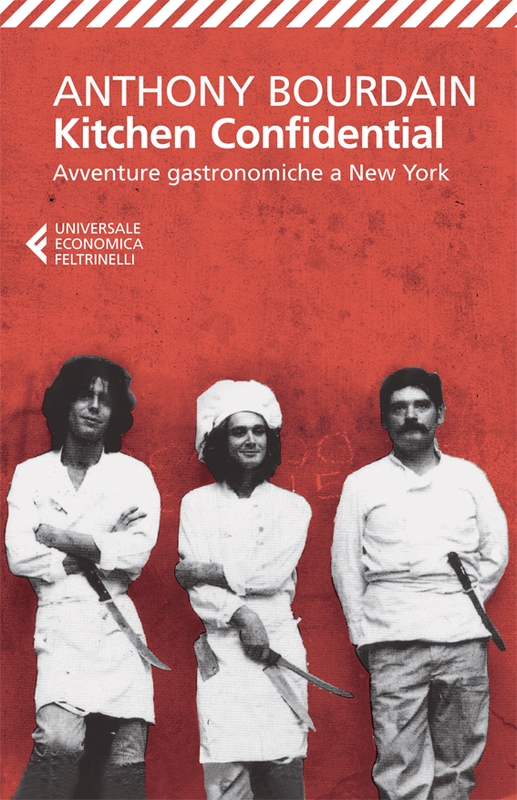

Stavolta sorride lui. Sfila un guanto e mi mostra il palmo della mano. Sembra una cartina fisica, attraversata da rilievi e dorsi montuosi – le cicatrici – creando dossi e avvallamenti, bruciature. Ed è in quel preciso momento che mi torna in mente uno dei libri più belli e intensi per il modo di raccontare la vita ai fornelli, senza lustrini e guarnizioni, lontano dai riflettori e dal perbenismo dei cooking show. Ovviamente parlo di Kitchen Confidential. Avventure gastronomiche a New York di Anthony Bourdain. Quelle pagine sono un’immersione nella cucina allo stato puro fra bruciature e assaggi, gusto e sesso. Una via senza ritorno.

Bourdain o lo ami o lo odi. Ti prende di petto e ti dice: la vita è questa e il corpo non è un tempio. Niente manfrine, palla avanti e pedalare. Quindi mangia, prova, godi. C’è un prima e c’è un dopo questo libro, almeno per me. In Kitchen Confidential, Bourdain racconta il suo approccio a quel mondo selvaggio e disciplinato, folle e violento che sono le brigate di cucina (quelle vere, non quelle chic da film su Canale 5 la domenica pomeriggio) fra risse e sbornie, combattendo la noia (immaginate dover cucinare decine e decine di capesante, sera dopo sera per mesi?) con il sesso e la droga mentre la passione diventava professione e la competizione cresceva. In queste pagine c’è la vera retrovia, “una sottocultura la cui gerarchia militare e l’etica vecchie di secoli a base di rum, sodomia e frusta creano una miscela di ordine inossidabile e caos capace di mettere a dura prova i nervi di chiunque”.

Ed ecco che una sera in una scapestrata cucina di una baracca in cui si cucinava per turisti, arriva la prima bruciatura vera. Bourdain era un ragazzone con lo sguardo ancora ingenuo e i capelli lunghi fino a metà schiena. Ebbene, una sera qualunque si scotta seriamente il palmo della mano con una padella, afferrandola incautamente. Il dolore è immediato, urla e strepita. Prende il Kit Medico ma fa l’errore di mettere il muso e lamentarsi: nessuno capisce cosa prova. E così, il capo brigata gli piazza sotto il naso la sua mano che è martoriata, piena di calli e ustioni, il risultato di anni ai fornelli.

Sono poche righe in un libro pieno di vita ma lì c’è il succo di questo parallelo fra la carta e il cesso di questo resort stellato. Giusto il tempo di capire che la vita è questa cosa qui e se pensi di cavartela senza tagliarti, bruciarti e sanguinare, beh, allora o non hai vissuto davvero o sei un folle idealista.

Come Bourdain, oggi penso – e credo di sapere – che alcune cose si romperanno, altre andranno perdute, qualcuno ci deluderà, dovremo ingoiare delusioni ma FERMI TUTTI, ci saranno anche momenti belli, soddisfazioni, orgasmi e un po’ di quelle piccole cose che ci danno un brivido caldo al centro dello stomaco e che talvolta pensi di non meritare nemmeno. Insomma, deve valerne la pena, altrimenti che senso avrebbe?