Alla stazione di Detroit, un giorno dell’autunno del 1944 una coppia di sposini spiava ansiosamente i passeggeri in discesa dal treno. Lei si chiamava Berniece Baker, coniugata Miracle, e trepidava di gioia e preoccupazione. Preoccupazione che si rivelò presto infondata: precisamente quando la folla si aprì, ne emerse una ragazza in un tailleur di lana blu cobalto, e Berniece seppe che era sventato il rischio di non riconoscere la sua sorellastra perduta. Molto più che perduta, in realtà: fino a qualche tempo prima non aveva nemmeno sospettato di averla, una sorella minore. Solo quando ebbe diciannove anni gliene era arrivata notizia, da una lettera da Gladys Monroe, la madre che in quel momento seppe di condividere con un’altra ragazzina. Gladys era instabile, e bellissima, e sfuggente, immersa nei sogni e nelle delusioni del sottobosco di Hollywood; il suo primo marito si era portato via, fino in Kentucky, Berniece e suo fratello Jackie (destinato a morire adolescente), ancora piccoli. Sette anni dopo, da un’oscura relazione, Gladys ebbe Norma Jean, all’epoca della lettera dodicenne, che cresceva fra affidamenti temporanei, passando da una famiglia all’altra nella California degli anni ’30.

Sulla tesa del cappello, la ragazza alla stazione aveva un cuore. E nella folla anonima e stanca dei viaggiatori era impossibile non notarla, così fresca, così bella. Quando furono vicine, Berniece la guardò e si rivide in lei: avevano i capelli dello stesso biondo scuro, con l’attaccatura a punta della vedova; la stessa bocca, identico sorriso. Erano diversi solo gli occhi: quelli di Berniece scuri, blu quelli della sorella ritrovata. Per un curioso gioco del destino, gli occhi blu che di lì a poco avrebbero cominciato a sfavillare sugli schermi di tutto il mondo, nell’accecante bianco e nero riverberato dalla pelle della ragazza col cuore sul cappello, sarebbero parsi scuri – scuri rispetto al biondo che quel giorno, a Detroit, non era ancora platino. La faccia in cui Berniece rivide la sua sarebbe presto diventata la faccia più celebre e più celebrata di sempre; e la sua proprietaria, destinata a debuttare con il nome d’arte di Marilyn Monroe, un languido nome tutto pieno di m curvilinee come lei, non si sarebbe più dovuta preoccupare di non essere riconosciuta.

Non ci sarebbe stato più bisogno di descrivere, per sicurezza, il cuore sulla tesa del cappello.

Per tutti gli anni Cinquanta, e anche oltre – fino a oggi, oltre oggi – la ragazza con gli occhi blu avrebbe convogliato un carico insostenibile di desideri, superstizioni e proiezioni sul suo corpo, sui suoi capelli schiariti fino ad abbagliare, sulla sua voce, sulla sua espressione imperscrutabile, ma priva della felina astuzia di altre divine dell’epoca, che nei vecchi film somigliano a misteriose sfingi. Lei era diversa, probabilmente a causa di un’eccessiva dolcezza dello sguardo, o della forma del viso, o di qualcosa di indefinito che spira dalla combinazione fra la sua storia e la somma aritmetica di natura e artificio. E sarebbe diventata la dea postmoderna dell’amore, l’incarnazione di una nuova e irripetibile forma di divismo: non irraggiungibile e dispotica, non splendente e proterva alla maniera delle Garbo, delle Dietrich, ma, al contrario, vicinissima a chi la guarda, pur attraverso l’illusione ottica dello schermo; vicina, in una prossimità quasi insostenibile.

Lo splendore era destinato a offuscare tutto il resto; l’arguzia, l’intelligenza, l’intensità, persino il dolore. Le fotografie di Marilyn che legge le ultime pagine dell’Ulisse di Joyce come un’incredibile sirena in costume intero a Long Island, nel 1955, fecero il giro del mondo; lei è talmente bella che la bellezza si divora tutto il resto e la fa sembrare semplicemente in posa, ma non era affatto una messinscena, ha raccontato Eve Arnold, che la fotografò con il ponderoso tomo in mano: se lo trascinava dietro ovunque, lo leggeva appena poteva, e lì era quasi arrivata alla fine.

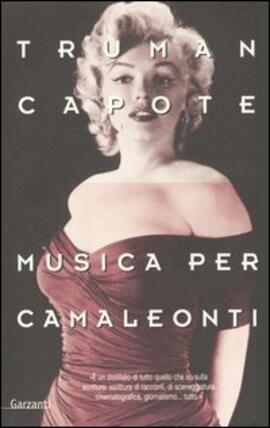

Era quasi arrivata, anche, alla fine della sua vita: non poteva saperlo, ma solo sette anni dopo, il 5 agosto del 1962, giusto sessant’anni fa, prima dell’alba, sarebbe stata trovata morta nella sua casa di Helena Drive, a Brentwood, per un’overdose di barbiturici. Così com’era stata una leggenda in vita, lo fu anche in morte, smentendo quello che Alexandre Dumas figlio scrive nella Signora delle camelie a proposito delle bellezze celebri: che se la loro vita calamita l’attenzione e finisce sulla bocca di tutti, la loro morte rimane oscura, e pare non interessare a nessuno. In effetti, però, forse Dumas non ha tutti i torti: la verità sulla morte di Marilyn è seppellita nella solitudine della sua ultima sera, sotto una montagna di illazioni, leggende metropolitane, teorie del complotto che coinvolgono i fratelli Kennedy di cui pare sia stata amante, la mafia, la depressione e molto altro. Quel che è certo è che la morte l’ha eternata in una perenne giovinezza, come un entomologo fissa lo splendore effimero di una farfalla; e che è rimasta, così, come ha scritto di lei Truman Capote in un racconto indimenticabile nel suo Musica per camaleonti, per sempre “una bellissima bambina”.

e

e