Tra i pochi ad avere visto la luce, ci sono io.

Non era dove mi sarei aspettata di trovarla.

Non era in una chiesa.

Non era tra gli squarci delle nuvole.

Non era al centro di un falò.

Era invece incurvata, come una virgola, nel gazebo di una farmacia.

Ero andata in quella farmacia, perché sapevo che avevano bisogno di personale.

Cercavano qualcuno che affiancasse un’infermiera nel refertare tamponi e nel comunicare alla gente se era affetta, o meno, da covid-19.

Una mansione semplice, ripetitiva. Me la sarei cavata.

Dopo un breve colloquio, la signora Elsa – proprietaria della farmacia – mi sembrò soddisfatta.

Avrei cominciato il giorno stesso.

La signora Elsa aveva occhi cerulei e un bacino teso in avanti.

Parlava in modo lento, pausato, come sotto l’effetto di narcotici.

Mi rivolse una sola domanda: «Che cosa fai nella vita?».

«Scrivo», le risposi.

Le sue palpebre calate a mezz’asta si sollevarono e mi espresse il suo rammarico poiché, il lavoro che avrei svolto in farmacia, niente aveva a che fare con la scrittura.

La tranquillizzai dicendole che, certo, lo sapevo. E che spesso mi capitava di fare cose diverse dalla scrittura.

Chiarito questo punto, mi diede un camice bianco, un tablet e mi accompagnò fuori, nel gazebo, dove era già all’opera l’infermiera che avrei dovuto affiancare.

Mi presentai, lei biascicò un “ciao” e mi passò il primo tampone da refertare.

Era una donna bassa, risoluta, dai capelli neri e dal cranio grande almeno due volte il mio.

Lavorammo sodo, senza parlarci, per sette ore di fila.

A riempire il silenzio, c’era una playlist musicale imposta dall’infermiera che passava brani come “Me voy enamorando”, “Vive la vida”, “Chica loca”, “La cintura”, “Ponteme”.

L’infermiera perlustrava le narici dei clienti al ritmo di tormentoni latinoamericani.

Nei giorni successivi mi disse che veniva dal Perù.

Mi disse questo e poco altro.

Preferiva tacere e lavorare.

Si rivolgeva a me con frasi sbrigative: “Lili, muevete”, “Lili no va bien como lo fai”, “Buengiorno”.

Mi venne il desiderio di conoscerla.

Iniziai a raccontarle di me, poco per volta.

Speravo che lei avrebbe fatto altrettanto.

E invece, niente.

L’infermiera ascoltava, annuiva, ma restava zitta.

Andammo avanti così per mesi.

Fino al giorno in cui mi disse: «Mi dispiace por tua mamma».

Mia madre aveva contratto una malattia da cui ne era uscita stanca, vulnerabile.

Gliene avevo parlato all’infermiera, senza farci troppo caso.

«Mi dispiace por tua mamma», mi disse con la forza di un punto, alla fine di un paragrafo.

Dopo il punto, fu lei a prendere la parola.

Si abbassò la mascherina, si passò la lingua sulle labbra sottili e si asciugò la fronte perlata di sudore.

Lavorare in un gazebo è come lavorare in una tenda da campeggio, leva il fiato.

Era un momento propizio, quello.

Non c’erano clienti e la signora Elsa era in pausa pranzo.

Era il suo momento.

Mise a nudo, davanti a me, una parte della sua storia, simile a una caviglia, a un polso.

Sua madre era una donna analfabeta, fuggita dal villaggio dei suoi genitori su un carro di cipolle e arrivata a Lima. Una volta a Lima, aveva incontrato suo marito e insieme avevano messo su famiglia. Avevano avuto sei figli, tra cui lei, l’infermiera bambina. Poi il padre aveva preferito la compagnia dell’alcol a quella della famiglia. Così la donna aveva deciso di darsi nuovamente alla fuga, insieme ai figli. Li aveva portati in salvo a casa di un’amica, come fanno certi felini, attenti, spaventati, quando il loro habitat è minacciato. L’infermiera bambina era stata adottata a distanza da una famiglia italiana che le aveva permesso di studiare. Era diventata ragazza e madre. Dopo, a sua volta, era fuggita da suo marito, con sua figlia, in direzione dell’Italia.

Terminò di parlare e, in un gesto pudico, premette il dito sulla playlist musicale: “Me voy enamorando”, “Vive la vida”, “Chica loca”, “La cintura”, “Ponteme”.

Il gazebo della farmacia tornò a riempirsi di suoni, di rumori. Arrivò un cliente.

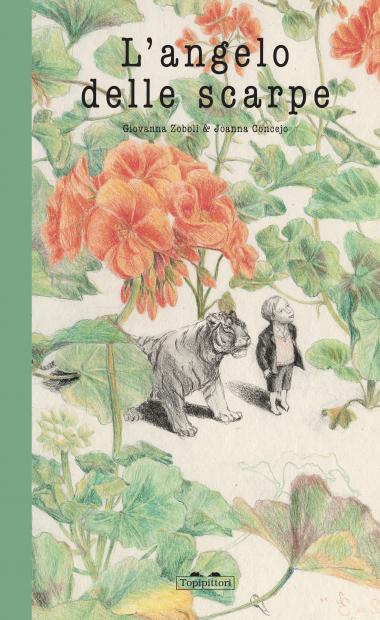

Guardai l’infermiera, la donna senza domeniche che doveva mantenere sua figlia, sua madre e una sorella rimasta in Perù. Posai lo sguardo sul suo camice e mi parve di vedere “due ali spiegazzate, un po’ sporche di grigio lungo i bordi”, le ali de “L’angelo delle scarpe” di Giovanna Zoboli, illustrato da Joanna Concejo.

Doveva essere proprio lei, quell’angelo.

A confermare il mio sospetto, un dettaglio piccolo, insignificante.

Un dettaglio che saltò fuori al nostro primo incontro.

«Come ti chiami?», le chiesi.

«Luz», mi rispose.

E “Luz” significa una cosa soltanto: luce.