A mezzanotte, una voce da un altoparlante comunicò che i passeggeri del volo delle diciotto e trenta per Barcellona potevano dirigersi verso l’uscita. Venti taxi messi a disposizione dalla compagnia aerea con cui avremmo dovuto viaggiare, ci avrebbero portato dall’aeroporto di Pisa a quello di Roma. Ne fermai uno e mi sistemai davanti. I sedili posteriori vennero occupati da un ragazzo e una ragazza.

«Adesso basta» disse il taxista. Eravamo in strada da nemmeno dieci minuti e i ragazzi già ansimavano, ridevano, dandosi morsi e carezze.

«Dovete stare buoni» disse ancora, quando ormai quelle effusioni si erano palesemente trasformate in una scopata. Sprofondai nel sedile come un’adolescente costretta dai genitori a una gita fuori porta. Il veicolo puzzava di gin. La coppia doveva essersi sbronzata in aeroporto.

Il taxista accese la radio per coprire i loro mugolii. Ogni tanto mi guardava con la coda dell’occhio. Dovevo fargli pena. Cercò goffamente di intrattenermi biascicando qualche frase qua e là.

Appresi che era un ex calciante del calcio storico fiorentino e che era stato squalificato più volte perché aveva il vizio di menare le mani. Le frasi inerenti a come aveva spaccato la faccia ai suoi avversari, messe assieme, suonavano come un tutorial per diventare un macellaio. Di carni umane. L’argomento gli aveva tirato su il morale. Sorrideva e tirava pugni in aria per mimarmi gli scontri, ora un gancio destro ora un sinistro. Perse un paio di volte il controllo del volante. Gli amplessi della coppia erano passati in secondo piano.

Esaurito il capitolo calcio storico passò a raccontarmi alcuni retroscena del suo lavoro di taxista, quindi a farmi nomi e cognomi di tutti quelli che aveva scarrozzato per la città alla ricerca della migliore droga in commercio.

Io sono una donna di media statura, abbastanza esile. Porto i capelli corti come un chierichetto, perché non ho ancora trovato chi sappia farmi un taglio diverso da quello di un bambino nel giorno della prima comunione. Non sono espansiva, anzi, sono timida. Sotto pressioni esterne riesco a immobilizzarmi come un riccio in compagnia di un serpente. Sono così da quando ho venticinque anni. Eppure, vi giuro, a me sono sempre state rivolte le confidenze più oscene.

Il mio forzuto taxista non sapeva usare il navigatore e ogni due per tre telefonava al suo collega che guidava la vettura di fronte alla nostra, pregandolo di aspettarlo: «Roberto, aspettami». E poi aggiungeva: «Roberto sei un tesoro». Diventava molle in quelle brevi comunicazioni.

Arrivai all’aeroporto di Roma Fiumicino stremata. Non avevo chiuso occhio. Sul volto dei miei compagni di viaggio era sparita ogni traccia dell’amore consumato. Si congedarono da me frettolosamente per sparire tra la folla.

Ordinai subito un caffè e una spremuta nel primo bar che incontrai. Seduta a un tavolo, riconobbi una signora che avevo visto a Pisa e che, come me, sarebbe dovuta partire alle diciotto e trenta per Barcellona.

«Che disavventura, signora» le dissi cercando complicità.

«C’è di peggio» mi rispose, senza alterare di un virgola la sua espressione spenta come le pareti di quel bar.

Accettai l’invito a sedermi al suo tavolo nonostante mi sentissi davvero frastornata. Spesso assecondo le circostanze senza interrogare le mie sensazioni, i miei sentimenti. È un modo come un altro per sottrarmi a ogni responsabilità.

Diedi un sorso alla spremuta. Mancavano ancora tre ore alla partenza.

La signora cominciò ad aprirsi come un pacchetto di caramelle. Si scartò da sola, strato dopo strato, per servirmi l’episodio più crudo della sua vita. Me lo raccontò piano, dandomi il tempo di immaginarmi tutto e di provare tutto quello che aveva provato lei. La vidi ballare con suo marito. La vidi con lui al ristorante. Vidi il piatto di patatine fritte ordinato da loro figlio. Vidi suo marito andare in bagno e non tornare più. Vidi la signora tornare a casa con suo figlio. Vidi la polizia e i vigili. Vidi anche il medico e il funerale. Poi tornai a vedere la signora nella sua casa, sola, come la donna che mi stava parlando.

Il mio caffè era diventato freddo.

«Grazie» mi disse, e si avviò lentamente alla porta d’imbarco.

«Non c’è di che» risposi con un filo di voce. Se n’era già andata.

In poco tempo avevo acquisito tre ritratti dei quali non mi sarei più liberata: la giovane coppia, il picchiatore e la signora triste.

Il nostro sguardo si posa sulla realtà così come la realtà s’impone al nostro sguardo. Dipende dalle circostanze.

Nelle mie ultime ore trascorse all’aeroporto di Pisa, in taxi e all’aeroporto di Roma Fiumicino, il mondo mi aveva surclassato. Mi aveva sconfitto con forza e con garbo lasciandomi tre ritratti vivi come le fotografie di Letizia Battaglia.

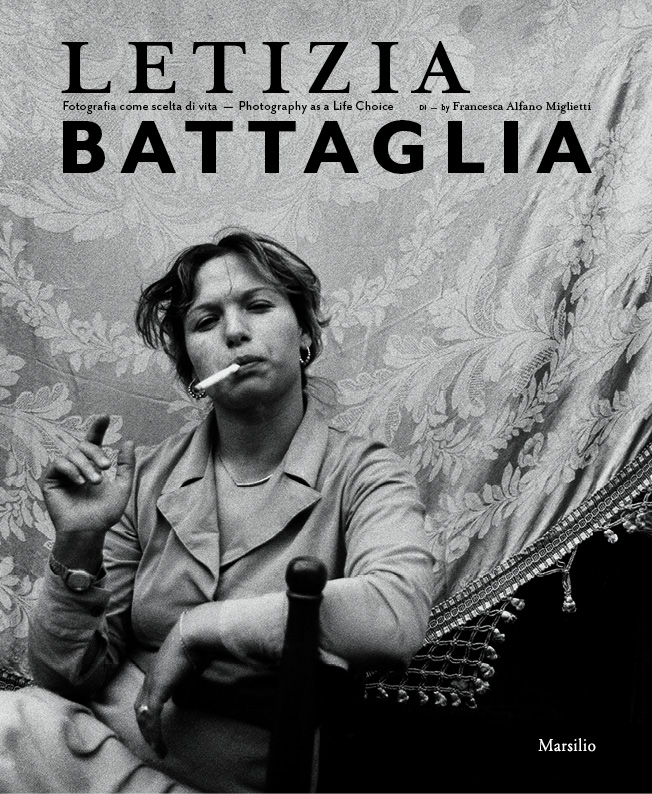

Gli scatti di Letizia Battaglia sono lembi di vita rappresa densi di storia e di storie. La fotografia, come la scrittura, arresta il tempo per poterlo raccontare.

Mark Twain interrompeva le preghiere della sera dei fratelli per raccontare loro storie che si era inventato. Ogni creazione artistica ha scadenze precise, tutte sue, e urgenze intrinseche.

Si cade dentro le foto di Letizia Battaglia non per eccesso di astrazione – come Talete di Mileto cadde in un pozzo e come Charles Darwin cadde dalle antiche mura di cinta di Shrewsbury – ma per eccesso di realtà. Davanti alle sue foto siamo dove lei si trovava, siamo con le femministe in Piazza Verdi a Palermo, con le due amiche di Cefalù, con la ricamatrice di Montemaggiore Belsito, con i corpi uccisi dalla mafia. Siamo con i suoi bambini, i quali, anziché essere “umani nell’Alba del tempo” – espressione tratta dal libro Il Giardino dei Musi Eterni di Bruno Tognolini – sono umani su cui già si è posato il crepuscolo. Sono bambini già abitati dalle ombre del crepuscolo.

Se lo zio di Darwin non lo avesse accompagnato per trenta miglia a Schrewsbury in carrozza, come scrive nella sua autobiografia, non ci sarebbe stato nessun viaggio sul Beagle e nessuna delle osservazioni e delle scoperte che da esso scaturirono. Le più grandi scoperte devono molto al caso, alle circostanze, agli altri. Avvengono nel punto di intersezione tra la nostra disponibilità e la disponibilità del mondo, come gli scatti di Letizia Battglia, nei quali le persone si mostrano e si svelano, strato dopo strato. E lo fanno perché l’occhio che le guarda è un occhio che dona spazio e sa onorare.

Nel catalogo fotografico Letizia Battaglia. Fotografia come scelta di vita, pubblicato l’anno scorso da Marsilio, c’è la foto di un calesse su una spiaggia della Turchia. Al suo interno non c’è nessuno, è vuoto.

Gli spazi vuoti invitano al viaggio. La spiaggia accoglie i rifiuti, a volte i cadaveri, che il mare ci restituisce: le ingiustizie impossibili da occultare.

Letizia invita al viaggio e restituisce. Letizia è quel calesse sulla spiaggia.